Daniel Eatock

Angleterre

Sur le site web de Daniel Eatock, on trouve plus de vingt versions différentes de sa biographie. Chacune d’elle est intelligente, drôle, facétieuse, et présente différentes facettes de son travail. Plutôt que d’essayer de les plagier toutes pour fournir aux lecteurs une biographie complète, j’ai décidé de reproduire ici la plus courte, rédigée par Tim Milne, pour le site web britannique Container :Daniel Eatock est renommé pour son exploration de l’ironie conceptuelle contenue dans les objets et les situations du quotidien.

Il invente des systèmes, des modèles et des opportunités de collaboration, invitant les contributeurs à imaginer le produit final et à participer à la création de ses œuvres. Il embrasse toutes les contradictions et les dilemmes. Il joue avec les rapprochements, les paradoxes, les situations hasardeuses, les répétitions en boucle, les impossibilités et les oxymores. Il aime créer des atmosphères donnant la sensation d’avancer à reculons. Daniel a suivi des études de graphisme au Royal College of Art, mais il est à présent un artiste reconnu dans le monde entier et a de fervents admirateurs.

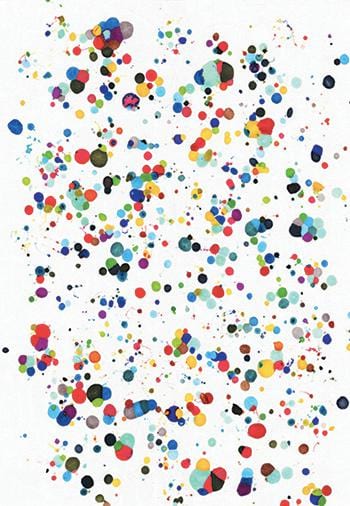

« Daniel Eatock a commencé à s’amuser avec le papier dès l’âge de dix ans. Son père, dessinateur, lui donnait beaucoup de papier et le laissait s’amuser avec ses feutres magiques. Le petit garçon aimait dessiner, mais ce qu’il préférait par- dessus tout, c’était d’observer comment l’encre imbibait les couches de papier et laissait des traces partout. Il était particulièrement fasciné par les dessins qui se formaient sur la seconde, la troisième, voire la quatrième feuille. Plus l’encre s’éloignait des couches supérieures, plus le dessin était abstrait. Plus il dessinait lentement, plus les résultats étaient intéressants.

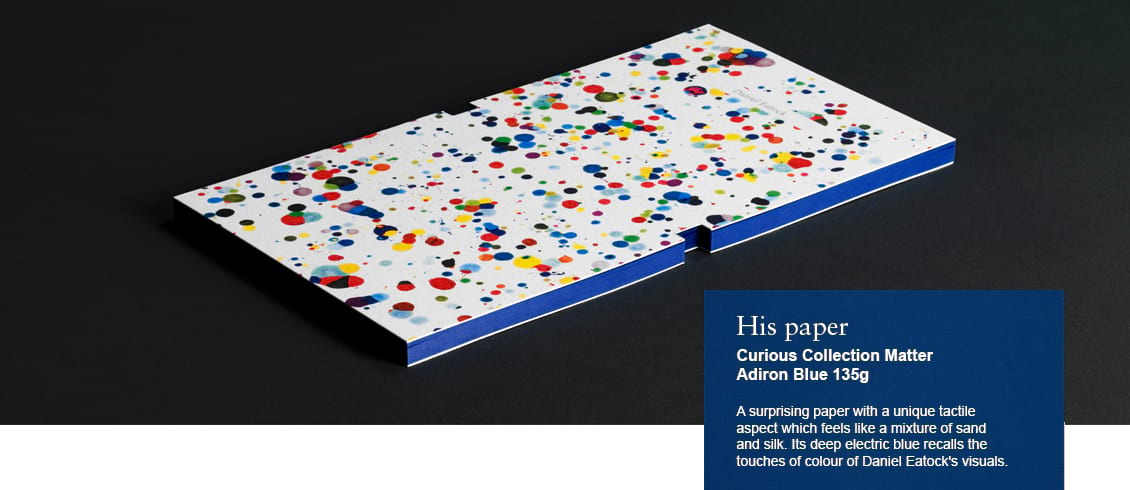

Aujourd’hui, Eatock est particulièrement connu pour ses « pen prints », des magnifiques compositions de taches ou de points colorés réalisées à l’aide de feutres qui reposent sur leur base et dont la pointe est tournée vers le haut. Une simple feuille de papier est soigneusement posée sur les pointes des feutres. La pâte à papier boit les couleurs, comme si elles étaient attirées par capillarité. Il est également renommé pour ses « Cercles à Main Levée », qu’il trace lors d’exercices de méditation, dans une sorte de quête de la perfection. Certains cercles sont mieux exécutés que d’autres, mais ils reflètent tous sa fascination pour les gestes conceptuels « excentriques ».

En visitant le site eatock.com, vous trouverez de plus amples explications sur ces expérimentations ainsi que de nombreuses informations originales : l’utilisation de votre iPhone pour prendre une photo de la paume de votre main, des dessins originaux pour le verso des cartes postales, des instructions sur la manière de vaporiser un aérosol avec son propre contenu. Eatock fait preuve d’une insatiable curiosité pour tous les aspects du dessin, toujours prêt à défier les conventions avec quelques facéties conceptuelles inédites. »

Véronique Vienne

Interview

Véronique Vienne:

Quelle place le papier occupe‑t‑il dans votre pratique du graphisme ?

Daniel Eatock:

J’ai suivi une formation en graphisme, mais je ne me considère pas comme un graphiste. En effet, pour moi, le mot « graphisme » suggère une image, et je ne suis pas concerné par les images. Ce qui m’intéresse, ce sont les concepts.

Pourtant, vos concepts s’incarnent dans des formes qui sont souvent réalisées à partir du papier.

Pour la plupart des graphistes, le papier est une surface sur laquelle on peut imprimer des mots et des images. Pour moi, le papier n’a jamais été un support pour le graphisme. Même en tant qu’étudiant, je considérais le papier comme un objet à six côtés : recto, verso et quatre angles.

Aujourd’hui, j’utilise le papier en tant que matériel. Plus il est épais, plus sa matérialité est évidente. J’entasse même des feuilles de papier pour créer des piles. C’est le principe que j’utilise pour créer mes dessins aux crayons feutre. J’observe la façon dont l’encre pénètre les différentes couches. Je ne considère pas la première feuille comme la version originale, au contraire. Je suis plus fasciné par ce qui se passe lorsque l’encre s’incruste dans les quatre ou cinq couches suivantes.

Comment décririez-vous la « matérialité » du papier ?

Ce que j’aime dans le papier, c’est sa simplicité. C’est une qualité que j’apprécie dans la vie. Le papier est omniprésent, accessible, économique et générique. Je suis fasciné par sa quotidienneté. Une feuille blanche a un potentiel infini, on peut en faire tant de choses : écrire, dessiner, peindre, la plier, la découper, etc.

De plus, le papier est indulgent. Je ne suis jamais frustré avec le papier, contrairement aux ordinateurs. L’écran, l’interface… ils sont limités et je ne sais pas toujours comment travailler avec eux. Je me trouve rapidement confronté à mes limites avec les outils numériques, tandis que le papier me permet de réaliser autant d’expériences que je veux.

Dites-vous que la simplicité du papier, ses qualités modestes, sa présence discrète sont précisément les qualités qui vous le rendent précieux ?

Ce que je veux dire, c’est que ce qu’on crée avec le papier le hisse à un niveau plus élevé. On peut transformer le papier le plus banal en un objet sublime en faisant ressortir l’une de ses dimensions conceptuelles. Toutes les créations sont des objets conceptuels. Il se trouve que je crée de nombreux objets conceptuels en papier. C’est en ce sens, et uniquement en ce sens, que le papier devient un prolongement de mon activité.

Quels autres objets conceptuels créez-vous avec du papier ?

Je crée des « cercles d’une minute ». Je dessine des cercles à main levée au stylo en me synchronisant sur le mouvement des aiguilles indiquant les secondes, sans quitter la page. Je fais aussi des « cercles de 60 minutes », qui ressemblent davantage à des séances de méditation ! Ma main doit suivre exactement la progression de l’aiguille indiquant les minutes. Lorsque j’anime des ateliers ou des performances dans les musées ou les galeries, j’invite des participants à dessiner des cercles à main levée. J’ai réussi à réunir 60 personnes autour d’une feuille de papier pour dessiner des « cercles d’une heure » en une minute, ou des « cercles d’une minute » en une seconde. Dans les deux cas, les cercles sont réalisés simultanément en 60 sections.

Title - Untitled

Title - Untitled

Designer - Daniel Eatock

Vous créez également des « cartes » : des cartes postales, des cartes de vœux, des cartes de visite. Quelle place représentent-elles dans votre travail ?

J’adore les livres, mais l’impression d’un livre coûte cher, alors que l’on peut éditer une centaine de cartes pour presque rien. Par le passé, j’imprimais ces cartes sur les marges de projets d’autres personnes, sur les parties du papier qui sont généralement jetées. Je discutais avec l’imprimeur et il me laissait insérer mes cartes dans les marges. Mais ces dernières sont souvent étroites, d’où le format réduit de mes éditions !

Les gens collectionnent-t-ils vos cartes comme ils le feraient avec des affiches ?

Je n’encourage pas les gens à collectionner ce que je fais. Je refuse de créer des choses qui encombrent l’espace. Bien que le papier soit omniprésent et répandu, nous devrions l’utiliser de manière consciente. Il ne faut pas imprimer si c’est inutile.

Vous dites que les cartes entraînent moins de gaspillage que les affiches ?

Pour moi, ce qui compte dans un projet, c’est sa dimension conceptuelle. En règle générale, j’aime créer des objets qui peuvent exister uniquement dans leur format d’origine. En ce sens, certaines de mes cartes me mettent face un dilemme, car les gens sont toujours plus nombreux à envoyer des invitations par e-mail. Si une carte de vœux ou d’invitation peut être remplacée par un fichier électronique, je n’ai pas besoin de les imprimer.

Par contre, je continue à dessiner des cartes postales, car elles ont un recto et un verso (et quatre coins), et leur reproduction numérique ne permet pas de percevoir leurs deux côtés.

Donc, vous ne collectionnez pas les créations d’autres artistes…

Je ne suis pas collectionneur. Je ne garde jamais les cartes que les gens m’envoient, je n’aime pas accumuler trop de choses autour de moi. De même, je n’envoie pas mes cartes à des personnes qui vont les collectionner. Comme je l’ai dit, j’aime plus les concepts que les images. Une fois qu’on a compris le concept, il est inutile de le thésauriser. C’est ce qui en fait la beauté.

J’ai remarqué que vous aimiez également transformer les livres en concepts.

Oui, je m’intéresse à des aspects du livre que les gens ont tendance à ignorer : le poids du papier, par exemple. J’ai créé une petite installation à partir de livres lourds alignés sur une étagère. Cette dernière s’incline sous l’effet du poids, mais les parties supérieures des livres restent parfaitement alignées.

Pour une autre expérience, j’ai photocopié toutes les pages du Concise Oxford English Dictionarypour créer une pile de plus de 1500 pages. Les copies ont plus de valeur que les originaux compte tenu du temps et des frais investis dans leur réalisation. La hauteur des piles de feuilles (environ trois fois celle du livre) rend les informations plus tangibles et leur confère plus de poids, physiquement et conceptuellement. Une fois, pour les vingt volumes de l’Oxford Dictionary, j’ai créé un grand cercle de livres dont les reliures s’ouvraient légèrement et les couvertures touchaient celles des livres adjacents. C’était un cercle parfait, en quelque sorte, formé par chaque mot et chaque définition de la langue anglaise. Il y a quelques années, j’ai conçu un livre de photographies de paysages dans lequel l’horizon disparaissait dans le pli central du livre. Les lecteurs étaient obligés de casser la reliure pour avoir une vue d’ensemble, ce qui créait un changement morphologique dans la forme générale du livre.

Et la façon dont vous réutilisez vos étiquettes adhésives – les stickers que vous décollez et que vous reposez sur différentes surfaces ?

Je vois où vous voulez en venir ! Vous reliez ces projets entre eux car ils sont tous en papier, mais en fait, ils n’ont aucun rapport entre eux, du moins le papier n’est pas ce qui les relie. Par exemple, si je travaille sur des livres, ce n’est pas uniquement parce qu’ils sont en papier. Ce n’est pas ce qui m’intéresse. Ce qui m’importe, c’est leur valeur en tant qu’objet. Je suis connu pour utiliser les livres en tant que monnaie d’échange, par exemple. J’aime être rémunéré en livres. C’est ainsi que j’ai obtenu mes livres préférés. Je ne demande jamais de livres onéreux, rassurez-vous, mais des ouvrages spécifiques que j’aimerais lire.

Je reçois d’innombrables demandes d’interview. Je passe plus de temps à répondre que les gens qui m’ont envoyé des e-mails. En leur demandant de m’offrir un livre, j’élimine ceux qui ne sont pas sincèrement motivés. En même temps, c’est tellement mieux de posséder des livres offerts que des livres achetés. Quand j’ouvre l’un d’eux, je me souviens de ce que j’ai fait pour les acquérir. Chaque livre a une histoire personnelle.

Que puis-je vous offrir pour vous remercier de cet entretien ?

J’aimerais vous demander le plus beau livre conceptuel jamais créé, un chef-d’œuvre en papier. Il s’agit d’Every Building on the Sunset Strip (Tous les Bâtiments du Sunset Strip), d’Edward Rusha (1966).